~ 遠州二俣駅跡 ~

大正時代の西鹿島

遠州鉄道の前身、遠州電気鉄道の終点である遠州二俣駅は、現在の終着駅である西鹿島駅から、北へ400mほど進んだところにありました。しかし残念なことに、駅施設や線路を写した写真は、ただの一枚も残されていません。

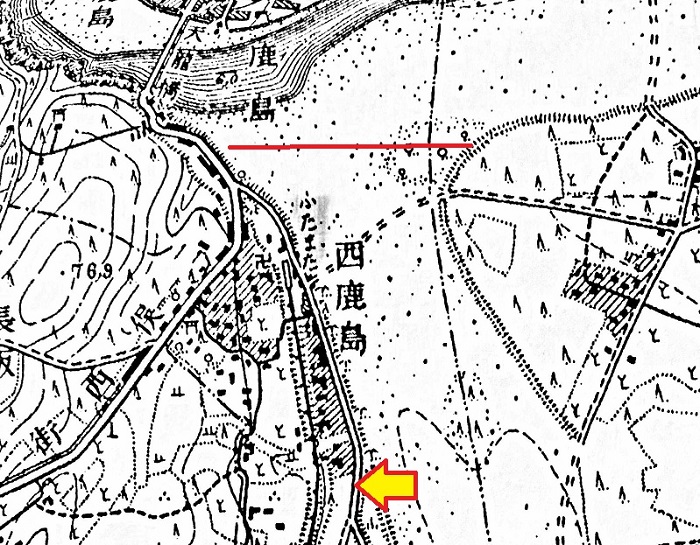

この地図は、大正14年の地図です。「ふたまた」の文字から、そこに駅があったことが判ります。

大正時代の西鹿島は、現在とは全く様子が異なっていて、南北に延びる県道(笠井街道)の東側は、広大な河原が拡がっていました。事実、天竜川が増水した際には、本流から溢れ出た水が流れ込み、川になっていたそうです。このため、昭和に入ってから大規模な治水工事が行われ、赤線の場所が堤防で閉め切られ、街づくりが行われました。

ちなみに、黄色の矢印は、現在西鹿島駅がある場所です。また、地図の上の方で、天竜川に掛かる橋は、現在の鹿島橋以前に掛かっていた、吊り橋の「天龍橋」です。

国立公文書館にて

前述の通り、遠州二俣駅の写真は、ただの1枚も残されていませんが、国立公文書館の資料を探したところ、遠州二俣駅の図面が残されていることが判りました!

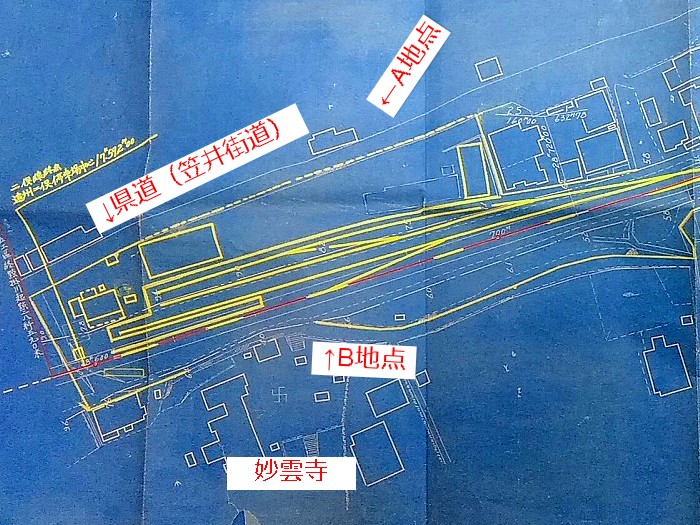

拡げると閲覧用テーブル一杯になる、この大きな図面は、昭和11年(1936年)の国鉄二俣線の建設の際の、西鹿島駅建設申請書に添付されていた図面で、遠州二俣駅構内の様子が判る、歴史的に大変貴重な(おそらく唯一の!)資料です。

本邦初公開となるこの資料を目にした時、私は国立公文書館の閲覧室で、しばし固まってしまいました(笑)。

図面を拡大!

遠州二俣駅構内を拡大しました。図面の左が北、上が東にあたります。黄色で書かれているのが、遠州電気鉄道の既存施設、赤線が当時計画中だった国鉄二俣線(現、天竜浜名湖鉄道)の線路です。四本敷かれた線路、ホーム、機回り線、それに駅舎とおぼしき建物が見て取れます。

駅の東側には県道(笠井街道)、一方西側には、お寺(日蓮宗妙雲寺)が見えます。妙雲寺のご住職のお話によれば、駅施設があったこの土地は、もともとお寺の境内だったそうです。また、お寺と線路の間には、現在、国道152号線が通っていますが、この頃はまだ有りません。

なお、笠井街道の東側には何も書かれていませんが、前述の通りここは河原でしたので、本当に何も無かったのです。

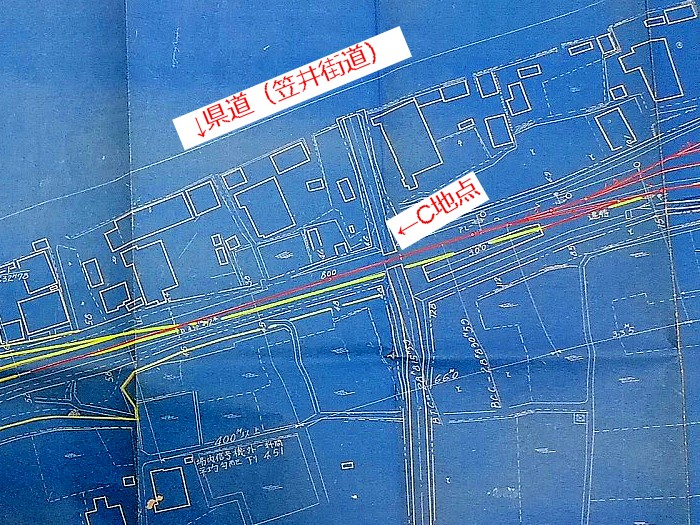

遠州二俣駅の南方です。

遠州電気鉄道の線路は、国鉄二俣線の線路よりも、少し西側に敷かれていたことが判ります。

線路を上下に横断している、道路と踏切は、県道から台地に上る細い道路です。現在も生活道路として使われています。

更に南下して、西鹿島駅の計画図面です。

ちょっと見づらいですが、黄色が遠州電気鉄道の旧線路、赤線が国鉄二俣線の計画線路、黒が遠州電気鉄道の新線路です。これを見ると、遠州電気鉄道の旧線路は、西鹿島駅敷地のど真中を通っていたことが判ります。

後に作成された西鹿島駅構内の配線図と比較して、貨物側線の位置が若干異なるほかは、ほぼ、この図面の通り線路が敷かれたことが判りましたが、駅舎とホームとを結ぶ地下道は、当初跨線橋で計画されていたことが判りました。

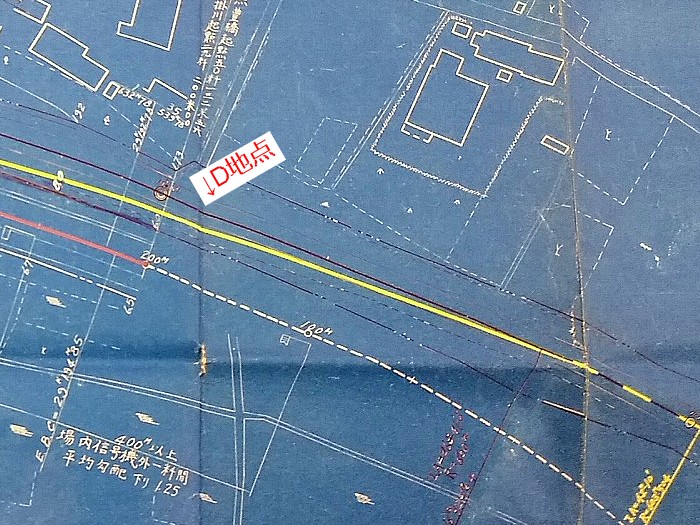

更に南下して、旧線路と現在の線路とが合流する地点です。

現在、西鹿島駅の検車ピットがある場所から、少し新浜松方に進んだ場所に当たります。

現在の様子

遠州二俣駅があった場所の現在の様子で、上の図面のA地点から撮影しました。

駅施設が西鹿島駅に移転したのち、土地は民間に売却され、現在は歯科医院、建材店、アパートなどが立ち並んでいます。奥に天竜浜名湖鉄道の線路が見えます。

遠州二俣駅があった当時は、線路の高さに合わせて、土地がもう少し嵩上げされていたと思われますが、駅の廃止後、手前の県道に合わせて土地を低く削ったと考えられます。

妙雲寺の前(上の図面のB地点)から、遠州二俣駅があった場所を写しました。手前の線路は、天竜浜名湖鉄道(旧国鉄二俣線)です。

大正時代の妙雲寺は、遠州二俣駅があった東側に山門があって、階段で登るようになっていたようです。

西鹿島駅北方の踏切から、北を向いて撮影しました(上の図面のC地点)。

図面との比較から、遠州電気鉄道時代の旧線路は、現在の線路と左の民家との間に敷かれていたことが判りました。

西鹿島駅南方の踏切(図面のD地点)から、合流点の現在の様子を写しました。

遠州電気鉄道の旧線路は、赤錆びた台車が置かれている、写真右側の側線の辺りを通っていたと推定されます。